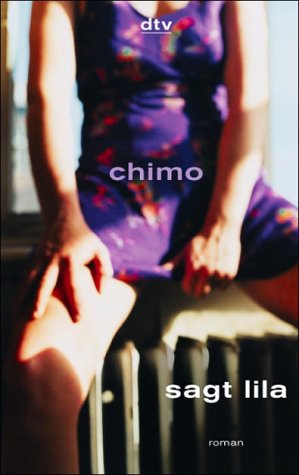

Sagt Lila

Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel

München: dtv 2002.

(EA 1998)

192 S., € 8,50

Chimo: Sagt Lila

Den Teufel im Leib

von Thomas Mayerhofer (2003)

Kann denn Sünde Liebe sein? Irgendwo zwischen den Wohnsilos der Pariser Vorstadt verliert diese Frage an Bedeutung, irgendwo dort, wo Lila lebt. Lila, die sechzehnjährige Französin mit dem Engelsgesicht und der Nuttenschnauze, die Aphrodite des Ghettos. Sie und der drei Jahre ältere Araber Chimo begegnen sich in der feindseligen und stumpfsinnigen Welt, die sie umgibt. Viel zu spät entdecken sie, dass ihre Gefühle füreinander denen Liebender immer ähnlicher geworden sind.

Chimo wirkt zunächst angepasst an seine Umgebung, ganz so, als hätte er vor der Lebenswirklichkeit der Vorstadt kapituliert. Zwischen Gelegenheiten, ein bisschen Geld zu verdienen oder auszugeben, und der Notwendigkeit, die Zeit totzuschlagen, hangelt er sich durch den Tag. Aber er findet seine kleinen Fluchten, etwa indem er diese Geschichte schreibt. Der Banalität und Primitivität seiner Umgebung zum Trotz denkt er nach, reflektiert und distanziert sich innerlich von seiner Lage und weiß um die eigentliche Armut seines Lebens. „[D]u wirst wie ein Schuft in die zubetonierte Natur gesetzt, Pennen keine Arbeit wieder Pennen, dann denkst du nicht mehr ans Krachschlagen und warum soll dir auch wer Arbeit geben, du kannst schließlich nichts.“

Und Lila? Sie bildet eine Art Kontrast zu dem wenig dynamischen Chimo. Es gibt eine Verbundenheit, ein Sehnen, das beide in sich tragen. In der Ausprägung dieses Lebenshungers jedoch wirkt Lila ungleich explosiver. Lila, in deren erotischen Avancen sich Chimo verliert, scheint ein Zwischenwesen zu sein, ein Hybrid aus der Tristesse der Vorstadt und einer geistigen Weltläufigkeit, die ihr Alter Lügen straft. Sie dominiert die Dialoge und spricht über Sex gerade so, als hätte sie ihn erfunden. Ihr Körper, ihre Lust sind ihr Kapital und ihre Identität zugleich. „Sie nennen mich eine kleine Hure, na und? Und wenn´s mir Spaß macht, was solls Chimo? Wenn ich gern eine kleine Hure bin?“ Lila ist unbeeindruckt von den kleingeistigen Kategorien, in die das Milieu sie zwängen will, unbeeindruckt von der Kollision ihres Andersseins mit dem Schubladendenken der schlichten Gemüter. Ihre Überlegenheit immunisiert sie gegen diese Konflikte. Ihr Konzept ist die Weigerung, sich vom Stumpfsinn lebendig begraben zu lassen.

In den zufälligen Begegnungen der beiden liegt eine unausgesprochene Suche nach Liebe und irgendeiner Art von Rettung. Dabei umklammern sie sich nicht wie verschreckte Kinder, sondern tasten sich in ihren Köpfen, jeder für sich, in die Nähe des anderen. Doch noch bevor die geträumte Liebe der Suchenden den Sprung in die Wirklichkeit schaffen kann, greift die feindselige Welt als Korrektiv ein und erzwingt die Katastrophe. Die eigentlich tragische Dimension erreicht das Geschehen aber erst bei dem Gedanken, dass es auch anders, dass es schön hätte sein können. „,Ich habe sogar an dich gedacht, wenn ich allein war. Einmal habe ich mirs gemacht, als ich an dich gedacht habe, das brauchst du mir ja nicht zu glauben. Ich habe sogar überlegt, ob wir heiraten sollen ob wir Kinder kriegen sollen.’ Jedes Wort, das sie sagt, sticht mich wie ein vergifteter Pfeil. ,Ich bin also eine kleine Hure ja na und? Was soll ich denn machen? Weißt du was anderes für mich? Hast Du mir vielleicht schon was angeboten?’“

Die von Lila forcierte Reduktion ihres Ichs auf ein lolitahaftes Lustwesen kippt am vorläufigen Höhepunkt des Geschehens: ihrem Akt mit dem Teufel. Die vor Intensität sprühende Schilderung ihrer wüst-leidenschaftlichen Exzesse mit dem sie angeblich besuchenden Leibhaftigen dekuvriert den Voyeurismus ihrer Zuhörer und der Leser gleichermaßen. Erstmals stellt sich die Frage, ob sie alle zuvor beschriebenen Erfahrungen wirklich gemacht hat oder ob sie sie mittels ihrer Imagination quasi unbefleckt empfangen hat. Ganz gleich, wie der Leser darüber denkt, Lila tut recht daran, sich nicht um die Meinung der anderen zu scheren. Denn die glauben ohnehin, was sie wollen.

Die Geschichte Lilas und Chimos entwickelt sich auf der Folie der Banlieue. Die Beobachtungen, die die beiden in ihrer Umgebung machen, und ihre ungekünstelten Reflexionen darüber fügen sich zu einer ungewöhnlich plastischen Milieustudie zusammen. Einerseits rühren die Aufzeichnungen Chimos durch ihre sprachlich naive Ausgestaltung und großzügig ausgelegte Grammatik. Andererseits bestechen sie durch seine scharfe Auffassungsgabe und seine Fähigkeit, in Bildern zu sprechen. Die Art und Weise, in der diese scheinbaren Widersprüche zu einem sogartig wirkenden Textgebilde verschmelzen, verweist auf die Frage nach der Geschichte hinter der Geschichte: Da das Manuskript vorgeblich anonym und in dilettantischer Ausführung dem Verlag vorgelegt wurde, entspann sich entsprechend der landesüblichen Tradition schnell die Debatte, ob wirklich ein Junge aus der Vorstadt diese Geschichte zustande gebracht hat oder ob es sich hierbei um das Werk eines berufsmäßigen Schriftstellers handelt, der sich hinter einem Pseudonym verborgen hält.

Um wen immer es sich bei dem Autor handelt, er verfügt über eine ungetrübte Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, das menschlich Wesentliche einer befremdlichen Welt erfahrbar zu machen. Allerdings werden dabei mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Sie kreisen um die angeblich unüberwindbare Kraft der Liebe und das Problem, plötzlich Vertrauen aufzubringen, nachdem man immer auf sich allein gestellt war. Ein bewegendes Stück Literatur von ergreifender Poesie, dass den Vorstadtkindern die Diagnose ihrer Erbkrankheit stellt: „Hast du das noch nicht begriffen? Die denken an nichts, die träumen von nichts mehr.“ Sagt Lila.