„Können wir nicht wieder etwas Normales machen?“

Von Thomas Fischer (2025)

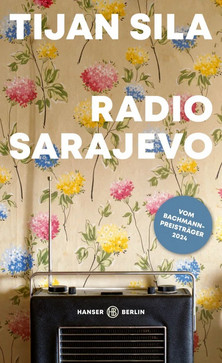

Wer den Umschlag von Tijan Silas Roman „Radio Sarajevo“ mit seinem lustigen Bild samt Blümchentapete und Kofferradio erblickt, fühlt sich vielleicht zunächst an Heinz Strunks „Fleisch ist mein Gemüse“ erinnert. Doch wer hier einen witzigen Unterhaltungsroman erwartet, sieht sich getäuscht…

Durch die entsetzlichen Nachrichten aus der Ukraine und dem Nahen Osten ist fast in Vergessenheit geraten, dass es schon in den Neunzigern mitten in Europa einen ausgewachsenen Krieg gab, an dessen Folgen die Betroffenen bis heute leiden. Wie bei Kriegstraumata üblich, dauert es jedoch oft Jahrzehnte, bis über die Ereignisse von damals gesprochen werden kann.

So auch bei Tijan Sila, Jahrgang 1981, der als Dreizehnjähriger aus Bosnien nach Deutschland fliehen musste. Nach dem Tod des Diktators Tito 1980 war der mühsam zusammengehaltene Vielvölkerstaat Jugoslawien langsam implodiert. Der Versuch Serbiens, die Vorherrschaft über das alte Staatsgebiet mit brutaler militärischer Gewalt aufrechtzuerhalten, mündete in einen jahrelangen Bürgerkrieg, der besonders für die Bevölkerung Bosniens und Kroatiens katastrophale Folgen hatte.

In diesem autofiktionalen Roman erlebt dessen Ich-Erzähler, der wie der Autor den Namen Tijan trägt, den serbischen Überfall auf seine Heimatstadt Sarajevo zunächst als großes Abenteuer, zumal dauerhaft die Schule ausfällt. Doch bald erkennt er, dass es sich ohne Wasser, Strom und Heizung auf lange Sicht nicht gut leben lässt. Wer sich jahrelang nur von salzlosen Nudeln ernähren muss („‘Er ist so dürr‘, sagte meine Mutter.“) und wegen der Heckenschützen Hausarrest hat, sehnt sich bald in Friedenszeiten zurück. Doch seine beiden besten Freunde und er können es natürlich doch nicht lassen, in der zerschossenen Stadt umherzustreifen. Durch kleine Diebstähle verschaffen sie sich auf dem Schwarzmarkt begehrte Luxusprodukte wie Batterien fürs Radio oder Süßigkeiten.

Andere Jugendromane, die im ehemaligen Jugoslawien spielen, behandeln das Thema mit deutlich mehr Humor, so etwa das hervorragende „Ukulele Jam“ von Alen Mešković aus dem Jahr 2013. Hier taumelt der Teenager Miki wie ein moderner Simplicissimus durch den zerfallenden Westbalkan und vermag aus seiner Situation noch finanziellen (und erotischen) Nutzen zu ziehen. Tijan Silas (Anti-)Held Tijan ist den Verhältnissen dagegen völlig schutzlos ausgeliefert. Waren die traditionellen Erziehungsmethoden der Eltern und Lehrkräfte schon in Friedenszeiten von brutalen Körperstrafen geprägt, wirkt sich der Krieg nun auch katastrophal auf den Umgang unter Gleichaltrigen aus. So endet etwa der Streit um ein paar Pornohefte und Zigaretten, die die eigentlich miteinander befreundeten Zwölfjährigen [!] als Hehlerware brauchen, mit einer Prügelei, in der einer der Jungs ein Auge verliert.

Nach der dramatischen Flucht ins friedliche Mannheim muss der Jugendliche ganz langsam wieder lernen, auf andere Menschen zuzugehen, ohne Schuldgefühle einen Wasserhahn zu öffnen oder einen Platz zu überqueren, ohne gebückt zu rennen – doch Panikattacken und Wutanfälle beeinträchtigen auch sein späteres Leben als Berufsschullehrer.

Die Autofiktionalität des Textes wird in einem kurzen Nachwort teilweise aufgelöst. So sind Tijans Kumpels Sead und Rafik aus einer rund zwanzigköpfigen Bande zusammengesetzt, aus der viele, die nicht fliehen konnten, später drogenabhängig wurden und im Knast landeten. Die Handlung wird in einer unaufgeregten Alltagssprache erzählt, die die zahlreichen Dialoge ganz natürlich wirken lässt. Wie sein Landsmann Saša Stanišić beherrscht auch Tijan Sila die Sprache seiner neuen Heimat virtuos, obwohl er als jugendlicher Flüchtling noch kein Wort Deutsch konnte.

Der Roman ist mit seinen zahlreichen Gewaltszenen und der niederdrückenden Grundstimmung keine leichte Kost. Doch sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass etwa im Donbass oder im Gazastreifen auch heute noch genau solche Verhältnisse herrschen. So gewinnt der schmale Band eine erschütternde Aktualität, die die Lektüre für junge Leute ab vierzehn Jahren dringend empfehlenswert macht. Sie können daraus lernen, dass es keineswegs selbstverständlich ist, durch die Heimatstadt zu schlendern, ohne an jeder Ecke möglicherweise von feindlichen Truppen erschossen zu werden…

Leseprobe

Während DJ Bobo zwischen zwei Spots seine Tanzschritte erklärte, schlief ich ein.

Als ich erwachte, wusste ich nicht, wo ich war. Ein Licht blendete mich, es drang durch meine Lider, begleitet von einem Geräusch, als arbeite sich jemand auf der Suche nach einem Sender langsam durch die Funkwellen. Ich lag nicht in meinem Bett – ich stand irgendwo. Aber wo?

Ich schaffte es nicht, die Augen zu öffnen, das Licht biss zu, wenn ich es versuchte. Ich war barfuß, der Boden war kalt und die Wand, an der ich lehnte, auch. Sie fühlte sich an wie genopptes Metall. Das Radiowellen-Geräusch setzte kurz aus und fing dann von Neuem an. Endlich konnte ich die Augen öffnen.

Ich brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, wo ich mich befand. Ich stand im Fahrstuhl unserer Unterkunft. War ich etwa im Schlaf…? Das Neonlicht summte, Furcht überkam mich. Was, wenn meinen Eltern auffiel, dass ich nicht mehr im Bett war? Ich musste schnell zurück ins Zimmer. Ich wollte mich bewegen, aber mein rechter Fuß rutschte mit einem Quietschen zur Seite. Ich blickte nach unten und sah, dass er in einem Styroporkarton voller gebratener Nudeln steckte und das Hosenbein meines Pyjamas am Saum dunkel vor Öl war.

Hier ist alles immer so dreckig und zugemüllt, dachte ich und erinnerte mich plötzlich: Unmittelbar bevor ich aufgewacht war, hatte ich geträumt, dass ich in Sarajevo die Ruine eines alten Kaufhauses nach Comicheften durchsuchte. Ich wollte ins Untergeschoss und schlich eine stillgelegte Rolltreppe hinab, als mein Fuß mit einem Knacken in etwas Weichem versank – im Brustkorb einer Leiche, auf die ich ohne Absicht getreten war – und mein Turnschuh sich mit Maden füllte.

Fast hätte ich gelacht, fing aber an zu schlottern – auch vor Kälte.

(Seite 199 f.)